江戸の下町に起源をもつとされる、もんじゃ焼き。東京を代表するローカルフードとして長く愛されてきました。一方で近年は、自由な発想から生まれる新しいスタイルが続々と登場し、懐かしさと驚きが交差する食文化へと発展しています。

そんなもんじゃ焼きの“Old meets New”な魅力をお届けするプロジェクト、「TOKYO MONJA MIX 〜こんなもんじゃない、東京もんじゃ〜」。第一弾の企画としてご紹介するのは、もんじゃの町として広く知られる月島の物語です。

路地を歩けば香ばしい匂いが鼻をくすぐり、どこからか楽しげな声が聞こえてくる――。ここは、東京・月島。言わずと知れたもんじゃ焼きの聖地です。

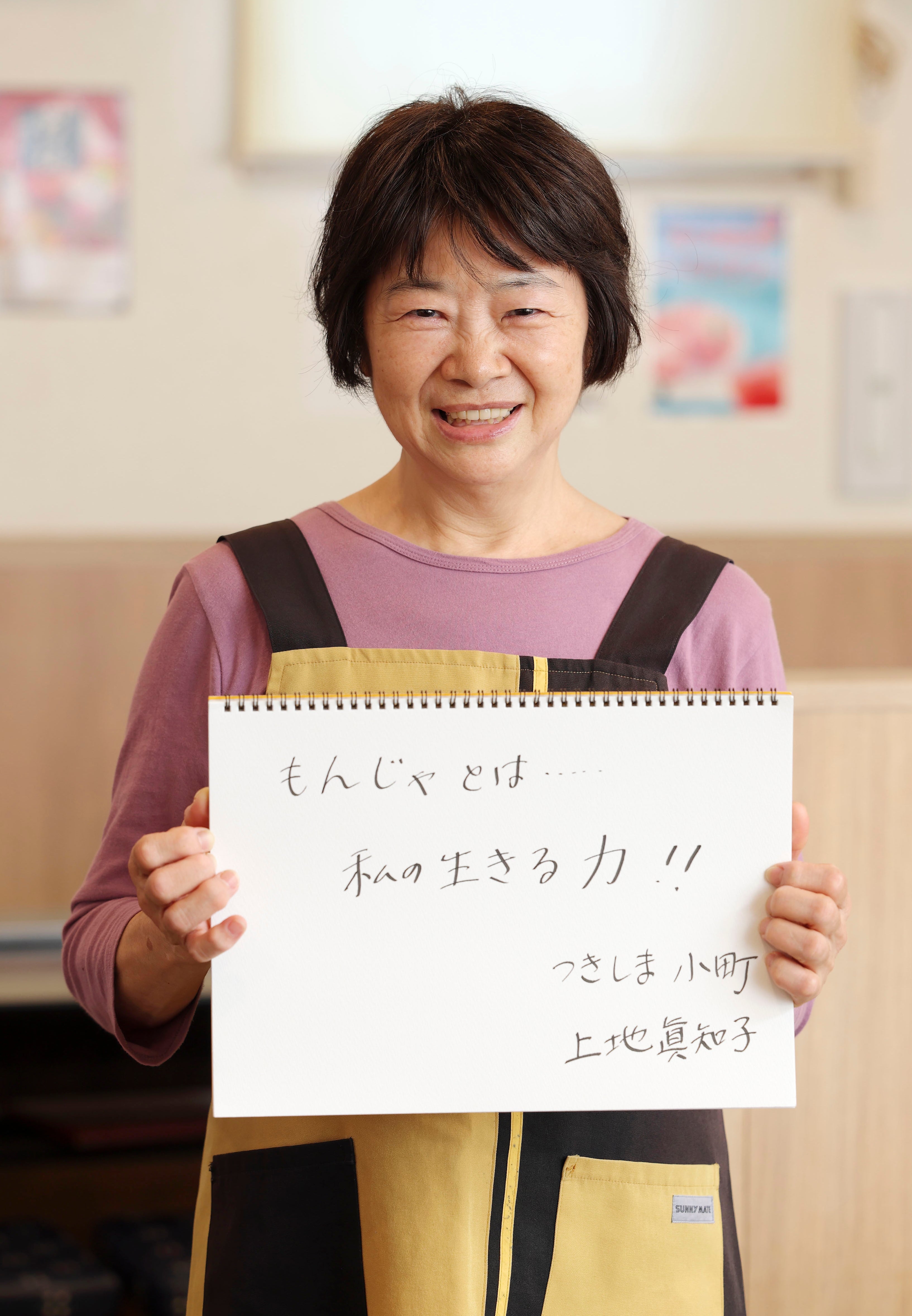

この町で生まれ育ち、29年にわたりもんじゃ焼き店『つきしま小町』を切り盛りしてきたのが、店主の上地 眞知子さんです。開業以来もんじゃ焼きと共に人生を歩んできた彼女に、月島もんじゃの歴史を聞きました。

◆月島で過ごした幼少期。放課後は、みんなで鉄板を囲んだ

「もんじゃ焼きってね、昔は『おんな子どもの食べ物』って言われていたんですよ」

眞知子さんは、懐かしげに話し始めます。

「私の母はもんじゃ焼きが大好きだったけど、父は『あんなものは食わん』と頑なに口にしなかった。もんじゃ焼きは大人の食事じゃなくて、子どものおやつだったんですよね」

一方で、町の子どもたちからは大人気だったそう。

「小学校から帰ると、みんなで近所のおばあちゃんの家にもんじゃ焼きを食べに行きました。当時は、自宅の一角でもんじゃ焼きを出しているおばあちゃんが何人かいたんですよ。

たしか、ひとつ30円くらいだったのかな。親からもらった小銭を握りしめ、ワクワクしながら注文したものです。出てくるのは、薄めの生地に干しエビやキャベツを入れたシンプルなもんじゃ焼き。それがすごく美味しくてね」

おばあちゃんが、子どもたちの目の前にある鉄板に数人分のもんじゃ生地を落とします。生地が広がって隣同士くっつくと、子どもたちは「これは私の!」「いや流れてきたから私の!」とケンカになることもあったそう。無邪気な陣地争いも、月島のあたたかな光景でした。

「おばあちゃんはいつも、『栄養たっぷりだよ〜』と言いながらうれしそうにもんじゃ焼きを出してくれました。その光景は、今でも懐かしく覚えています。

実は数年前、『自分もそのおばあちゃんのもとに通っていた』というお客様に出会いました。何年前の話だろうねって言い合いながら、昔話ですっごく盛り上がって。月島の歴史を感じた出来事でしたね」

◆文字(もんじ)焼きに始まる、江戸から続く歴史

眞知子さんが幼少期から親しんできたというもんじゃ焼き。その歴史は長く、「もんじゃ焼きは粉ものの原点である」という説もあるほどです。

「もんじゃ焼きの起源は『文字(もんじ)焼き』だと言われています。昔は、鉄板に小麦粉を水で溶いて作った生地を垂らし、文字や絵柄を書いて遊んだんですよね」

「文字焼き」は、江戸時代から庶民に広く親しまれていたといいます。明治期には、駄菓子屋の鉄板で焼くスタイルの文字焼きが流行。主に子どもたちの間で人気を博しました。

「その後、平たく伸ばして焼いた生地にあんこを乗せて巻き上げる『あんこ巻き』が生まれ、甘味として食べられるようになったんです。そして大正時代には、甘いものではなく干しエビやキャベツを乗せて焼くように。現在のもんじゃ焼きに近いかたちに発展しました。

とはいえ『文字焼き』もまだまだ親しまれていたようです。月島で育った母は、幼少期によく文字焼きを楽しんだと話していました」

◆90年代にもんじゃ焼きブームが到来。火付け役は「朝ドラ」

月島は、1892年(明治25年)に、東京湾の隅田川河口を埋め立ててつくられた町です。工業地として発展し、大勢の労働者が居住。人口が増え大いに賑わいました。その町がなぜ、もんじゃ焼きの代表エリアになったのでしょうか。

「月島は、もんじゃ焼き店だけでなく鮮魚店や精肉店、呉服店から宝石店まで、さまざまな個人商店が栄える町でした。近隣の佃や勝どきに住む人たちも、買い物のために足を延ばしていましたね。

でも時代が進んで、町にスーパーマーケットができて。便利にはなったけれど、個人商店は立ち行かなくなり、閉業を選ぶ人が増えていきます。そんなとき、大きなインパクトをもたらす出来事が起きたんです」

それは、1992年放送のNHK連続テレビ小説『ひらり』の放送でした。もんじゃ焼きを食べるシーンが何度も映し出されたことで、もんじゃ焼きの知名度が急上昇。観光客が一気に月島に押し寄せました。

「スーパーマーケットができてから、地元で個人商店を営んでいた人たちは、今の事業を続けていけるのかと先を不安視していたわけです。そんなタイミングで『もんじゃ焼き店をやれば繁盛する』という時代が訪れた。だからみんな、次々ともんじゃ焼き店を始めていきました。近所の洋食屋さんが急に長蛇の列を作っているなと思ったら、もんじゃ焼き店に変わっていた……なんてこともありましたね」

眞知子さんが営む「つきしま小町」も、そんな変化の中で生まれたお店です。

「オープンしたのは1996年。実家の呉服屋が使っていた狭いスペースを借り、小さく始めました。大のもんじゃ好きだった母の影響で、私ももんじゃ焼きを食べたり焼いたりするのが大好きで。いつか自分のお店をやりたいと思っていたんです」

子育てをしながらお店をオープンした眞知子さん。その頃、月島はもんじゃ焼きの町として定着し、商店街は『もんじゃストリート』として親しまれるようになりました。

「2008年には、同じくNHK連続テレビ小説『瞳』で、月島が登場し再び盛り上がりました。『つきしま小町』にも、おかげさまでお客様がたくさんいらっしゃるようになりましたね。毎日大変だけれど、楽しくて。今日まであっという間に月日が経っていました。

コロナ禍で先が不安な時期もあったけれど、お客様が喜んで食べてくれるのがうれしいから、続けてこられたんだと思います」

◆ガヤガヤ楽しく。もんじゃ焼き店は「現代人の居場所」

もんじゃストリートには現在、約80軒ものもんじゃ店がひしめいています。月島はもはや東京グルメを語る上で欠かせない場所。修学旅行中の学生たちが鉄板の前に並ぶ姿も、今や日常のひとコマです。

でもなぜ、もんじゃ焼きブームは一過性のもので終わらず、今も栄え続けているのか。その理由を眞知子さんは「特有の気軽さ」にあると考えています。

「昔は『おんな子ども』のものだったもんじゃ焼きも、今では立派な酒の肴。宴会で食べにいらっしゃるサラリーマンのお客様も多いです。ときには、テーブルごとに『誰が一番上手に焼けるか』という勝負が始まることも。一般的な居酒屋ではできない、もんじゃ焼き店ならではの楽しみ方があるんですよね」

肩肘張らずに、ワイワイ食べられる。みんなで調理を楽しみ、お酒を飲んでガヤガヤできる。そんな貴重な店がひとつの町に集まっている面白さが、月島もんじゃが愛され続ける理由なのかもしれません。

「何軒もはしごしながら飲む人も多い中、『つきしま小町』には、ゆったり腰を落ち着け3時間〜6時間も滞在するお客さんが多くいます。混んでいなければ、ゆっくりしていただいて構いません。もんじゃ焼きを食べて心からくつろいでいるお客様を見るとうれしいので。このお店が、お客様にとっての気軽な居場所になればと思っています」

◆変わっていく町で「変わらぬ味」を守り抜く

開店から29年。『つきしま小町』は3回の移転を経て、店の規模を拡大してきました。現在は仮店舗で営業中です。

「再開発に伴い、仮店舗に移ってきたんです。ここ数年の月島の発展はすごいですよ。タワーマンションがいくつも建設され、町の表情がどんどん変わってきています。

チェーン展開するもんじゃ焼き店が増えたのも大きな変化ですね。海外のお客様もチラホラ見えるようになり、もんじゃ焼きを取り巻く環境も変化しています」

そんな中で眞知子さんがあえて変えないもの――それは「味」です。

「近年、月島にはいろいろな新しい店が入ってきて、これまでになかったもんじゃ焼きをよく見かけるようになりました。たとえば生地にホワイトソースを使ったクリームもんじゃなどが、若いお客様の間で人気なようです。でもうちは、常連さんがいるから味を変えずにやっています。20年ぶりに来たお客様が『味が変わってない』と感動してくれたこともありました」

変わらないからこそ、愛され続ける。そんなもんじゃ焼きが『つきしま小町』にはあるのです。

ちなみに今もっとも人気のメニューは「もちめんたいチーズもんじゃ」だそう。鉄板に広がる明太子の力強い味わいに、とろけるチーズのマイルドさ。熱が入るにつれて香りが立ち、もちが楽しいアクセントになる、おいしさが止まらない一品です。

そして長年常連客から愛されてきたのが 「小町もんじゃ(海鮮MIX)」。一口食べると、あっさりとした塩味に、だしの香りと海鮮の深い旨味が広がります。懐かしさと本格的な味わいを併せ持った看板メニューです。

「新メニューを作る頻度は5年に1度くらいで、少なめなんです。まずは試してみて、お客様の反応が良ければ新しい味として加えています。お客様からお土産にもらった梅ちりめんを試しに入れたら美味しくて、メニューにしたこともありますね。お客様が喜んでくださる味を提供する。それが何よりのこだわりです」

◆これからも、もんじゃ焼きとともに

眞知子さんはこれからも『つきしま小町』を、そして月島もんじゃを、守り育てていきます。

「月島は同業者が集う町。少なからずお互いライバル意識はありますが、それ以上に支え合う文化があります。何か食材が足りなければ、隣の店に借りに行けたり。そんなこの町の空気感が、私は大好きです。

父の代から、私たちはみんなで一丸となって、この町をどうするか考えてきました。今は『月島もんじゃ振興会』などで、若い人たちが力を尽くしてくれています。きっと月島の未来は明るい。すごく心強いですよ」

世代を超えて受け継がれる町への愛着が、月島のこれからを照らしているのです。

「最近は、うちで働く娘が店用のInstagramを始めてくれたこともあって、新しいお客様と出会うことができています。これからも、常連さんを大事にしつつ、初めていらっしゃるお客様にも愛されるお店でありたいですね。

今回この記事を読んでくださった方も、月島に来ていただければうれしいです。もんじゃ焼きの良さは、トッピング次第で味が大きく変わるところ。飽きずに、何種類でも楽しめます。ぜひ、その魅力を味わってみてください!」

そんな眞知子さんに、最後にこんな質問を投げかけました。

“眞知子さんにとって、もんじゃ焼きとは?”

すると、なんとも素敵な回答が。

変わっていく町の中で、変わらない味わいを追求している眞知子さん。その笑顔には、月島という町と共に生きてきた誇りと、未来への希望が灯っています。

下町情緒と新しい挑戦が息づくもんじゃ焼き。世代を超えて親しまれる懐かしさと、多様な文化を受け入れて進化する姿は、まさに東京の姿を象徴しているかのようです。今後も「TOKYO MONJA MIX 〜こんなもんじゃない、東京もんじゃ〜」では、東京が世界に誇る食文化・もんじゃ焼きを深堀りしていきます。ぜひご期待ください。

『つきしま小町』店舗情報

◎住所:

東京都中央区月島3-18-4

◎アクセス:

月島駅7番出口より徒歩7分、10番出口より徒歩5分

勝どき駅A1出口より徒歩6分

◎営業時間:

月~土曜日 11:30~22:00(最終入店21:00まで)

日曜日 11:30~22:00(最終入店20:30まで)

◎定休日:

不定休

詳細はこちらから

(撮影:木村心保)

この記事は、プロジェクト「TOKYO MONJA MIX」の一環として、制作・配信しています。

共同実施:(株)BuzzFeed Japan社、(株)朝日新聞社、東京都、(公)東京観光財団

※本プロジェクトは令和7年度「東京の魅力発信プロジェクト」に採択されています。「東京の魅力発信プロジェクト」とは、江戸時代から続く伝統と最先端の文化が共存する、東京の魅力を表現した東京ブランドアイコン「Tokyo Tokyo Old meets New」を効果的に活用しながら、東京都及び公益財団法人東京観光財団と民間事業者が連携し、東京の魅力の発信等を行う事業です。