三大流星群のひとつで、年間でも常に1・2を争う流星数を誇る「ペルセウス座流星群」が2025年も出現。お盆シーズンに見頃を迎えます。

活動が最も活発となる「極大」を何日に迎えるのか、観察の好条件となる時間帯はいつなのか、まとめて紹介します。

ペルセウス座流星群とは?

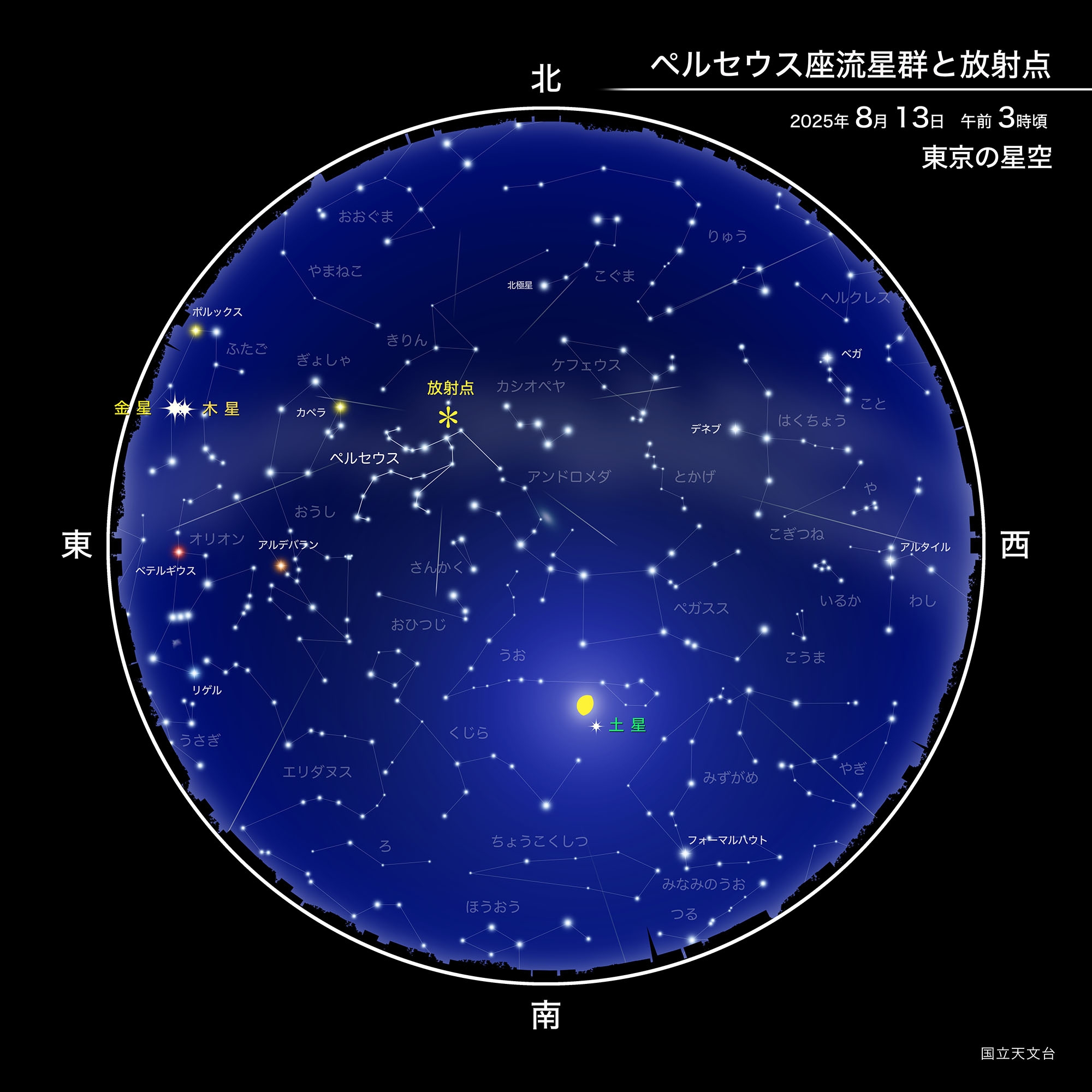

仙台市天文台の解説によると、毎年ほぼ同じ時期に、夜空のある一点(放射点)から放射状に出現する流星の一群のことを流星群といいます。その放射点がペルセウス座にあることから、ペルセウス座流星群と呼ばれています。

国立天文台公式サイトの「主な流星群」の紹介ページによると、ペルセウス座流星群は、「しぶんぎ流星群」「ふたご座流星群」と並び、三大流星群の一つに数えられる天体ショーです。

年間でも指折りの流星数を誇り、熟練した観測者であれば好条件下で一時間あたり60個ほどの流星が観測できることもしばしばあるそうです。出現時期は7月17日から8月24日の期間だそうです。流星の活動が最も活発になる“極大”は、8月13日ごろとなっています。

極大の時期がお盆シーズンなので、夏休みなどの時期と重なり多くの人が注目しやすい流星群と言えます。

見頃を迎えるのは8月11日から13日の3夜! 明るい月に注意

同天文台の「ほしぞら情報2025年8月」によると、2025年のペルセウス座流星群の活動は、8月13日午前5時頃に極大となることが予想されています。この時間帯は、日本のほとんどの地域で薄明りが始まっているか、または日の出後であり、星がほとんど見えない時間帯です。

そのため、極大の直前となる12日深夜から13日未明にかけて多くの流星が見られそうです。ただ、空には明るい月が輝いており、見える流星の数は例年より少なめとなりそうです。同天文台では「月明かりに負けない、明るい流星に期待しましょう」と記載しています。

普段より目立って多くの流星を見ることができるのは、11日の夜から13日の夜までの3夜程度です。いずれの夜も、午後9時頃から流星が出現し始め、夜半を過ぎて薄明に近づくにつれて流星の数が多くなると予想されています。

最も多く流星が見られるのは、13日の夜明けの頃(東京では午前3時台)と考えられ、空の暗い場所での流星数は1時間あたり30個程度が期待されます。前後の日ではこれより少なくなり、この前日にあたる12日午前3時台では1時間あたり15個程度、この翌日にあたる14日の3時台では1時間あたり20個程度の流星がそれぞれ見えそうとのこと。

流星は「放射点」(上図参照)を中心に放射状に出現します。ただ、放射点付近だけでなく、空全体に現れます。いつどこに出現するかも分かりませんので、なるべく空の広い範囲を見渡すようにすると良いそうです。

2025年は明るい月が空に見えるので、月が視界に入らないように観察するのがおすすめとのこと。また、目が屋外の暗さに慣れるまで、最低でも15分ほどは観察を続けると良いそうです。レジャーシートを敷いて地面に寝転んだり、背もたれが傾けられるイスに座ったりすると、楽な姿勢で観察できるそうです。

「事故に遭わないよう十分注意し、マナーを守って観察をしてください」と同天文台では呼びかけています。

国立天文台が勧める流星観察の「4つの好条件」とは?

続いて国立天文台の「流星群の観察方法」を元に、観察の好条件である4つのポイントを解説します。

同天文台では流星の観測条件について、「流星群の活動の活発さ」「放射点」「月明り」について考える必要があるとした上で、以下のように説明を続けています。

■いつ見ればいいの?

流星群は活動が活発になる時期があり、前述した「極大」が最も活発になります。この極大に近い時期を選ぶことが大切です。

空で流星が飛び出す中心となる「放射天」が高くなる時間帯を選ぶのも重要です。放射点の高度が高いときの方が、流星の数も多くなるそうです。

また、月が明るいと、そのせいで暗い流星が見えなくなってしまいます。満月に近い太った月ほど、明るい上に夜間に出ている時間が長いため、流星観察の妨げになります。

もちろん、天気がいいことも必須の条件です。よく晴れた日に上記の条件を満たすことで、流星を見られる可能性が高まります。

■どこで見ればいいの?

「できるだけ、街灯など人工の明かりが少ない場所を選びましょう」と書かれています。

人工の明かりが多いと、その明るさに邪魔をされて暗い流星が見づらくなり、それだけ、見ることのできる流星の数が少なくなってしまうのだそうです。

天の川が肉眼で見えるような良い空の場合、予想出現数より多く見える可能性がある一方で、大都市のように人工の明かりが多い市街地では、予想出現数の数分の一にも満たない可能性があります。

また、できるだけ空が広く見渡せる場所を選ぶことも重要だそうです。

■どの方向を見ればいいの?

見る方向を気にする必要はありません。ただし、月のある方向を正面にして観測するのは避けたほうがいいです。

流星群は放射点のある方向だけに流星が出現するわけではなく、夜空のどこにでも現れます。

そのため放射点の方向にはあまりこだわらず、できるだけ空が広く見渡せる場所を選び、空の広い範囲に注意を向けるようにすることでより多くの流星を捉えられる可能性が高くなるそうです。

放射点近くに出現する流星は、こちらに向かって飛んでいるために短い軌跡の流星が多く、一方、放射点から離れた方向では、流星の軌跡を横から見ることになるために、長い軌跡の流星が多く観察されるとのこと。

■まとめると……。

これまでの解説をまとめると、以下の4つが流星観察の好条件だと言えるそうです。

✅ 活動が活発な流星群が極大となる時刻の前後

✅ 放射点が高い

✅ 月明かりがない

✅ 人工の明かりが少なく、空が広く見渡せる場所